Le Japon a été le premier pays développé à entrer dans un état que les démographes appellent « maturité démographique », caractérisé par une forte baisse de la fécondité et une croissance rapide de la proportion de personnes âgées. Aujourd’hui, l’indice synthétique de fécondité (ISF) dans le pays est d’environ 1,2 enfant par femme. Paradoxalement, ce chiffre ne semble plus catastrophique. De nombreux pays d’Asie de l’Est ont des taux encore plus bas. Par exemple, en Chine, il est de 0,9 à 1, et en Europe (Italie, Espagne et Pologne), il est également d’environ 1,1.

La seule différence est que le Japon vit dans un état de maturité démographique depuis plus longtemps que tout autre pays. C’est donc précisément cet exemple qui peut être utilisé pour examiner les conséquences à long terme pour l’économie et le marché du travail.

Comment le Japon restructure-t-il son marché du travail ?

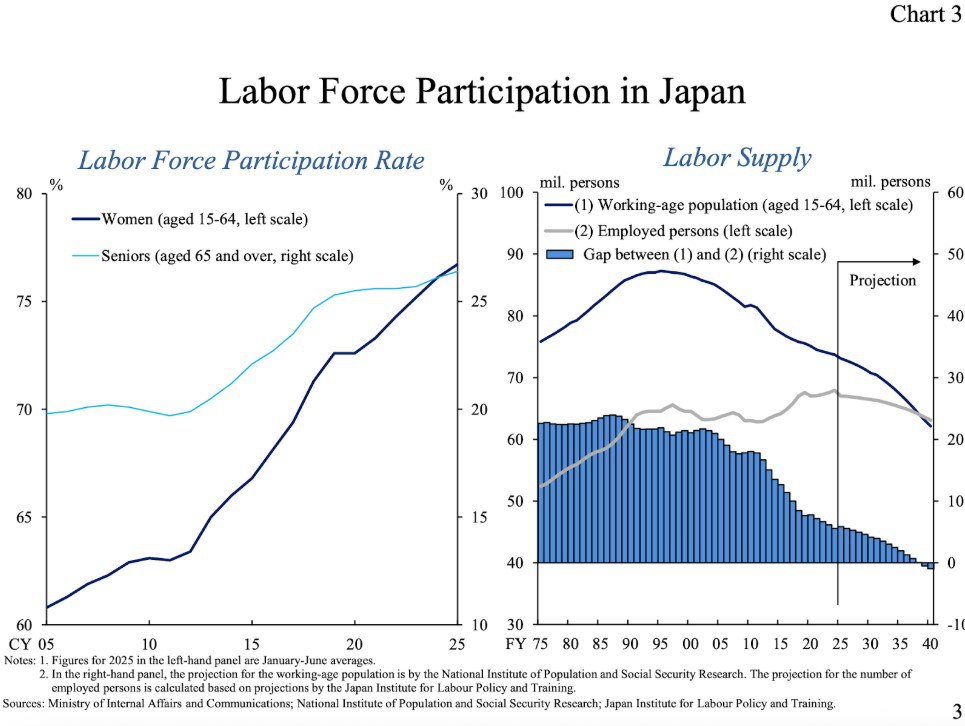

Depuis le début des années 2000, un changement notable s’est opéré. La participation des femmes à la population active a augmenté de 18 % entre 2000 et 2025. Cela s’explique par la baisse de la fécondité et la disparition progressive du modèle traditionnel de la « femme au foyer ». Ainsi, les emplois qui auraient pu rester vacants en raison du déclin démographique sont pourvus par des femmes qui choisissent de plus en plus souvent leur carrière plutôt que la famille.

Une autre tendance importante est le retour des Japonais âgés sur le marché du travail. Depuis 2012, la proportion de seniors actifs a augmenté de 7 %. Cela s’explique non seulement par l’allongement de l’espérance de vie, mais aussi par l’évolution des mentalités chez les employeurs et dans la société. Travailler au-delà de l’âge de la retraite est devenu la norme.

Dans un contexte de vieillissement de la population, le Japon connaît un phénomène rare en Europe ou aux États-Unis : le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 30 ans. Il y a tellement d’emplois disponibles que les jeunes professionnels peuvent choisir leur employeur plutôt que de se disputer les rares postes vacants.

Le Japon reste l’un des leaders mondiaux en matière de robotisation et d’automatisation de la production. Cela compense la pénurie de main-d’œuvre. Contrairement à l’Europe, le pays est extrêmement prudent en matière de migration massive de main-d’œuvre.

Quelques caractéristiques de l’approche japonaise :

- Dans un pays qui compte plus de 120 millions d’habitants, le nombre de travailleurs étrangers n’a dépassé que récemment les 3 millions.

- Il est pratiquement impossible d’obtenir le statut de « réfugié politique ».

- Les prestations sociales pour les migrants sont minimes et la citoyenneté est difficile à obtenir, même après 10 à 15 ans de résidence dans le pays.

- Le flux principal de nouveaux arrivants provient d’Asie de l’Est (Chine, Philippines, Vietnam, Thaïlande).

Ainsi, le Japon résout le problème de la pénurie de main-d’œuvre grâce à ses réserves internes (femmes, personnes âgées, jeunes) et à la technologie, plutôt que par l’importation massive de migrants.

Aujourd’hui, de nombreux pays développés, de la Corée du Sud à l’Italie, sont déjà entrés ou entrent dans une période de maturité démographique. L’expérience du Japon montre que le marché du travail ne s’effondre pas sous la pression du vieillissement de la population et que la participation des femmes et des personnes âgées à l’économie peut compenser en partie le déclin démographique. Les robots et la technologie deviennent également un facteur essentiel. Des politiques migratoires strictes sont possibles si les sources d’emploi nationales sont développées en parallèle.